지금 현시점 바다 생태계의 생생한 이야기 (1)

아는 만큼 공존한다. 바다의 어제와 오늘, 내일을 목격한 이들이 전하는 생생한 기록.

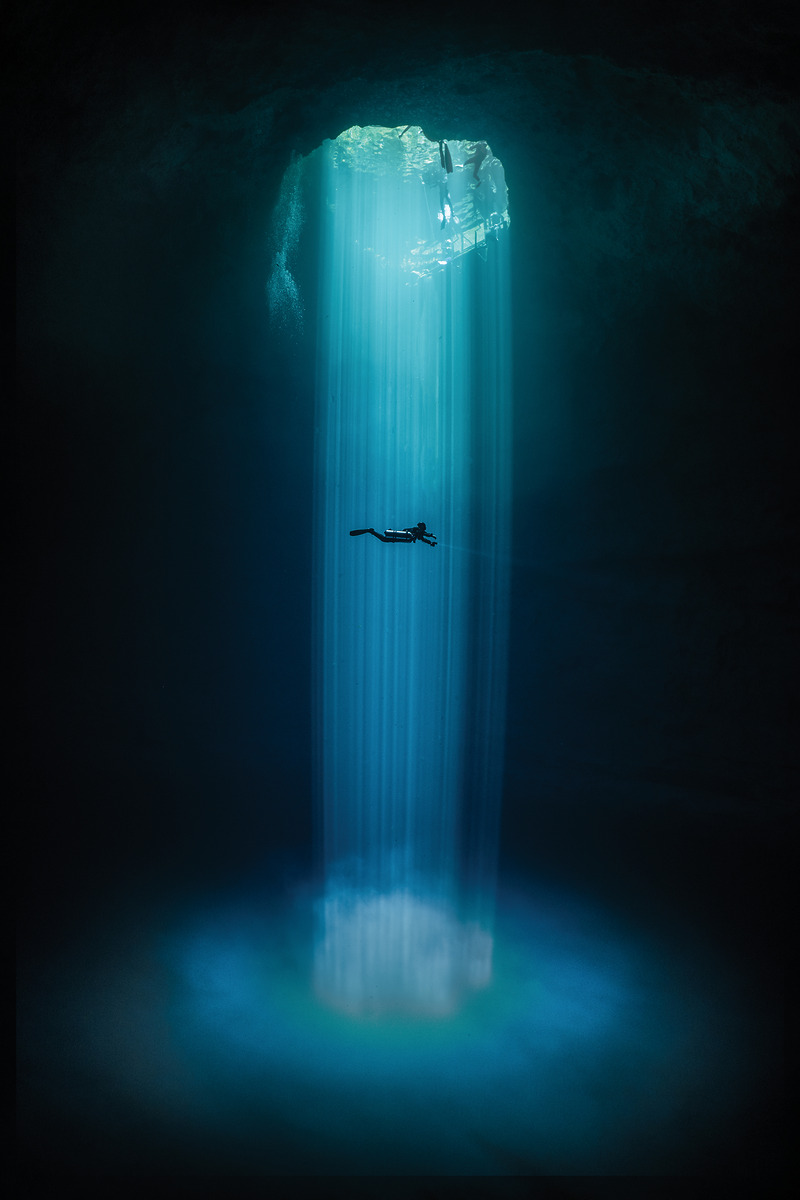

사진가 루루카

수상 레저 스포츠를 즐기다 바다 사진에 빠졌다. 1년에 200~300회씩 바다에 뛰어들어 10년간 바다의 풍경을 포착했다. 그는 지난 2월, 수중 사진계의 오스카상인 UPY에서 신인상을 수상했다.

수중 사진가 루루카가 바다에 처음 들어간 건 15년 전이다. 스킨스쿠버와 프리다이빙을 레저 스포츠로 즐기며 눈앞에 펼쳐진 진귀한 풍경을 기록하고자 카메라를 들었다. 일본 오키나와, 아구니, 요나구니, 필리핀의 아닐라오, 사방, 오슬롭, 인도네시아의 발리, 툴람벤, 라자암팟, 멕시코의 라파스, 소코로, 칸쿤 등 1년에 200~300회를 바다에 뛰어들었다. 지난 10년간 열심히 작품 활동을 이어온 그는 올해 처음 국제 대회에 작품을 출품했고, 수중 사진계의 오스카상인 ‘UPY(Underwater Photographer of the Year) 2025’에서 신인상을 수상했다.

지역에 따른 다종다양한 생물만큼 다채로운 촬영 기법은 그를 수중 촬영에 더 빠져들게 했다. 자연광을 이용하거나, 스트로브를 활용하는 등 작은 생물을 찍는 마이크로 촬영, 야간 촬영, 지속광 촬영 등 다양한 기법이 있다. 1mm의 작은 생물부터 고래까지 피사체의 규모와 형태도 각양각색이다. 수중 촬영의 핵심은 거리다. 물속에서 빛은 굴절되기에 성능 좋은 광각 카메라도 5m 이상의 거리에서는 초점이 잡히지 않는다. 찍고자 하는 피사체의 2m까지는 접근을 해야 좋은 사진을 건질 수 있다. 이 역시 쉽지 않기에 생물을 찍을 때 셔터를 누르는 시간은 단 2~3초가 전부다. 이렇게 쉽지 않은 과정에서도 그가 셔터를 누르는 이유는 ‘혼자 보기 아깝기’ 때문이다.

“사진의 기능 중 하나는 기록이잖아요. 잠수를 하면 쥐가오리류 생물인 만타 레이가 저를 쫓아다니면서 머리 위를 뱅뱅 돌아요. 알고 보니 얘네는 제가 뿜는 버블로 샤워를 하더라고요. 어떤 생물은 보름달이 떴을 때 짝짓기를 하고, 특정 시기에 방정을 해요. 사랑을 나누거나 입에 알을 물고 지키는 행위에도 다 이유가 있죠. 지금까지 전 세계 바다를 누볐으니 올해는 국내 바다의 생태를 기록하려고 해요. 다니다 보니 이 풍경을 언제까지 볼 수 있을지 생각이 많아지거든요.” 그는 이상기온으로 인해 제주에나 간혹 출몰하던 박스피시가 울진, 포항, 강원도 고성에서도 목격되고, 상어뿐 아니라 1~2m 크기의 노무라입깃해파리의 출몰도 무서운 기세라고 덧붙였다.

루루카는 기후변화에 대한 바다 피해의 심각성도 우려한다. 바닷 속은 육지만큼이나 처참한 풍경이다. “태풍이 한번 불면 바닷속도 초토화돼요. 세부 모알보알 지역이 대표적이에요. 5년 전쯤 분 태풍으로 인한 피해는 지금까지 복구가 안 됐어요. 이상기후로 예상치 못한 곳에서 태풍 피해를 입다 보니 회복도 더뎌요. 마닐라처럼 태풍 피해가 잦았던 곳의 바닷속 생물은 조류나 환경에 귀신처럼 적응해 피해가 덜한 서식 지역에서 알아서 터를 잡아요. 하지만 그렇지 않은 곳은 피해가 더 심각하죠.” 이 상황을 극복하기 위해 루루카는 감시자로서 시민의 역할이 중요하다고 강조한다.

“제가 다녀본 곳을 보면 오지가 더 더러워요. 동네 사람이 바다에 쓰레기를 막 버리고 수거하지 않죠. 자연을 즐기러 오는 사람이 많은 곳이 더 깨끗해요. 보라카이가 대표적인 예죠. 중요한 관광자원이라 생각하니 수개월 동안 폐쇄하는 단호한 결정까지 내리잖아요. 우리나라도 강원도 고성 가진항보다 인구해변이 더 깨끗하더라고요. 자연을 즐기려는 문화가 자연을 더 가치 있게 만들 거예요.” 우리나라는 닻을 내릴 때 물에 떨어뜨려 닻이 어딘가에 걸리길 기다리지만, 일본은 사람이 닻을 껴안고 들어간다. 닻이 바위를 긁어 파손되는 걸 줄이기 위해 사람이 적당한 곳을 발견해 직접 건다. 촬영 빈도가 늘수록 그는 “‘공존’이라는 단어를 더 긴밀히 받아들인다”고 말했다. 촬영하는 과정에서도 생물에게 최대한 피해를 주지 않도록, 그들에게 내 존재를 들키지 않도록 몰래 촬영하는 방법을 고민한다. 자연을 더 긴밀히 알아야 공존도 가능할 테니까.

- 포토그래퍼

- RURUKA, SHUTTERSTOCK