이호진의 도시

‘담는다’라는 화장품 공병 고유의 목적은 죽지 않았다. 도시인의 삶과 심리로 전환되어 연장 상영에 들어간다. 지속가능한 생활에나 어울릴 법한 수식어를 예술작품 속에서 발견한 순간, 그 자리에 작가, 이호진이 있었다.

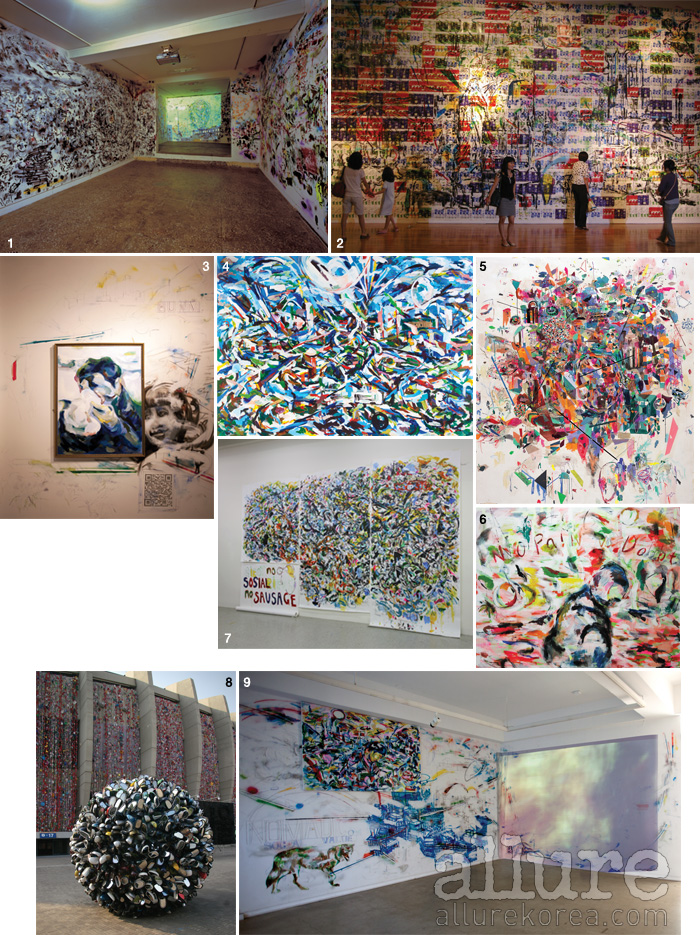

“심각한 회화 작업을 해왔어요. 저와 잘 맞을까요?” <얼루어>에서 주최하는 그린캠페인에서 보여줄 작업을 의뢰했을 때 작가의 첫마디였다. ‘당신과 이러이러해서 맞는다’ 라고 설명하자 ‘그것만 해결되면 되는 거였다’라는 눈빛으로 그 자리에서 바로 수락하는 즉흥성을 보여주며 <얼루어>와의 프로젝트는 시작되었다. 일종의 재능기부다. 그도 그럴 것이 이호진은 현재 진보적인 현대미술성향에 맞춰 건립된 인천가톨릭 대학교(송도국제도시 캠퍼스 타운 내) 회화과 교수로 재직 중인 회화 작가로, 21세기의 복잡하고 다차원적인 도시와 도시인의 심리 상태를 표현하는 작업을 하고 있다. 최근에는 벽화, 사진, 비디오, 설치에 이르는 다양한 인터미디어 장치를 활용한 작업으로 회화에 기반한 이미지를 3차원의 공감각적 공간으로 확장시키는 실험을 하고 있는 중이다. 이러한 이호진의 작품들은 서울의 가나아트센터, 금산갤러리, 브레인 팩토리, 갤러리 조선을 비롯해 해외의 갤러리 퍼페추얼(Galerie Perpetuel, 프랑크푸르트), 갤러리 루멘(Galerie Lumen, 파리), MK2 아트 스페이스(MK2 Art Space, 베이징)의 기획 초대 개인전과 부산비엔날레와 서울 디자인올림픽 등의 단체전을 통해서 소개되었고, 국립 고양 창작스튜디오, 프랑크푸르트 문화부 스튜디오, 파리 시테(cite) 국제 예술 공동체의 레지던시 프로그램에 참여했으며, 현재 금천아트팩토리 레지던시에 입주해 활동하고 있는 꽤나 심각한 아티스트였던 것이다.

이호진은 고등학교 때 소위 말하는 ‘입시 미술’을 해본 적이 없단다. 그렇다고 그림을 싫어했던 것은 아니다. 고민 많던 고교시절의 유일한 탈출구는 ‘그리기’였다. 순수미술이 그냥 좋았다. 매일 혼자서 추상화를 그려댔다. 그런데 그림을 더 그려보고 싶어 뉴욕의 한 미대에 입학했다. “체계가 없었던 것이 마음에 들었나보죠.” 분명 모르긴 몰라도 감각이 엿보여서였을 텐데 자신을 잘 모른다. 이런 캐릭터, 흥미롭다. 그런 그에게 <얼루어>와 뷰티 브랜드가 함께 모은 화장품 공병을 몇 천 개 잔뜩 안겨주겠으니 시민들과 함께 의미 있는 작품을 만들어달라고 했다. 이호진이 <얼루어>의 의도를 의미 있는 해석으로 받아들여준 건 순전히 호기심 때문이었다. “미술작품은 종교적 성역일 수만은 없죠.”

그리고 공병을 단순히 재활용하는 작품이 아니라 도시인의 심리를 끌어내어 담는 작업이 시작되었다. 주제는 이러했다. ‘당신의 삶의 색은 무엇입니까?’ 시민들에게 먼저 설문지로 사전조사를 시작했고 이를 기반으로 컬러가 만들어졌다. 그린캠페인 당일 남산에는 다양한 색의 물이 담긴 수통이 놓였다. 이미 만든 유리와 철제 선반 위에 <얼루어> 독자들과 시민들이 자신의 삶의 컬러를 담아 온전히 올려놓는 일만 남았다. 이윽고 봇물 터지듯 사람들이 몰려와 원하는 화장품 공병을 골라 색이 들어간 물을 채우기 시작했다. 결과로의 행보가 재미있다. 관찰자로서 바라볼 때는 표정과 외모밖에 보이지 않는 것을 감안할 때, 회색빛 안색을 한 사람이 예쁜 노란색 물을 담거나 부러울 것 없이 생긴 여자가 검은색 물을 담는다거나 하는 의외성은 이곳저곳에서 불쑥 올라오는 오락실의 두더지처럼 자극적이었다. 하루 동안 완성된 작품으로 남산은 색으로 물들었다.

“쉬우면서도 어려운 작업이죠. 디렉팅만 하는 것이 아니라 시각적인 완성도를 이끌어내야 하니까요. 콘셉트도, 개념도 있으면서 사람들을 참여시켜 결과물을 단시간에 만든다는 것, 남들이 개입되어 내가 원하는 뭔가가 나온다는 건 힘든 일이에요. 물론 단순한 행사로 생각하면 디자인 디렉터의 역할이면 되겠죠. 하지만 개념을 가지고 사람들에게 생각을 던지고 일회성으로 끝나게 하지 않았으면 했어요.” 그가 덧붙인다. “그래서 생각도 많아졌지요. 미술이라는 것이 어떻게 소통하는지 말이에요. 전 도시의 문제를 주로 다루는데 단지 대도시의 풍경과 초상이 아니라 사람들에게 자기 삶의 화두를 던지는 작업을 계속하고 있어요. 이 작품도 그 연장선상에서 같은 개념 위에 서 있는 셈이에요.”

2,011명의 시민이 각자의 삶을 대변하는 색을 선택하고 친환경 뷰티 브랜드에서 수거한 공병을 골라 그 안에 색이 들어간 물을 담거나 라벨을 붙여 자신만의 병을 만들어 진열장 안에 채워 하나의 공동체로 재탄생한 이 작품은 작가의 변처럼 어떻게 보면 가장 상업적일 수밖에 없는, 브랜드 따지는 우리에게 새로운 개념의 브랜드를 제안하고 있는지도 모른다. 그리고 각자의 개체가 다른 색을 띠며 함께 공존하고 있는 현대 사회의 모습을 상징적으로 보여주는 거울 같은 존재로 남게 될 듯하다. 작품을 통해 대도시인 가슴에 ‘냉소’와 ‘희망’이라는 다트를 적재적소에 꽂을 줄 아는 그의 존재감처럼.

최신기사

- 에디터

- 뷰티 에디터 / 강미선

- 포토그래퍼

- 안형준