비록 내 것이 아닐지라도

외갓집은 한옥이었다.

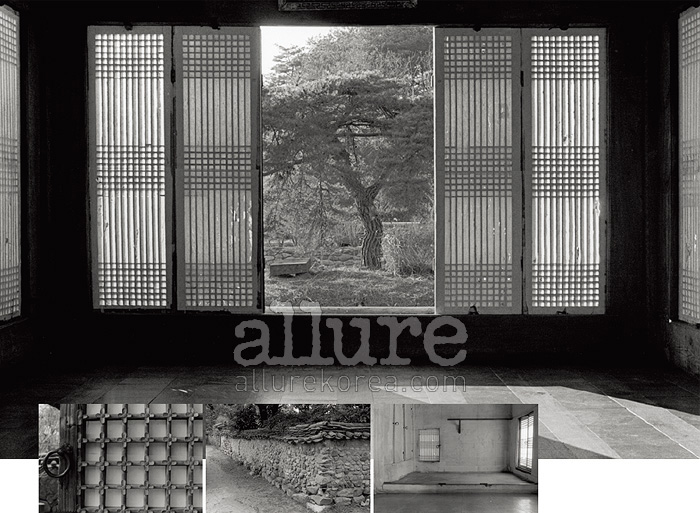

외갓집은 한옥이었다. 한옥의 경험은 거기까지가 끝인데, 주변에는 재래식 화장실을 써보지 못하고 그냥 들어본 사람이 더 많으니 그나마 대청마루의 시원함과 창호지 뚫는 재미를 아는 도시 아이라는 걸 다행이라고 생각해야 할까. 그러나 주명덕의 사진은 개인의 경험과는 관계없는, 보편적인 노스탤지어를 부여한다. 흙과 돌이 섞여 박제처럼 굳은 담과 열린 문 사이로 보이는 고고한 소나무는 너무 친근해서 마치 내 어머니가, 내 할머니가 돌보던 것 같다. 비슷한 풍경을 나도 참 많이 찍었던 것 같은데, 내가 찍은 것이 이방인이 찍은 풍경이었다면 그의 사진은 완전한 내부인의 것이다. 그는 얼마나 가깝게 선 것일까. 주명덕의 작품 세계를 총망라하는 3부작 전시 중 마지막인

최신기사

- 에디터

- 피처 에디터 / 허윤선

- 포토그래퍼

- Dailim Art Museum